|

先日、愛・民家連で接遇セミナーを受講しました。

その際に、講師からリーダーの3つの役割について教えてもらいました。

その第1番目に挙がったのが「人を育てる」ということ。

リーダーは、人を育てることが一番の仕事であるというわけですね。

なるほど!

なのですが、石崎の自論はちょっと違うので、書いてみます。

誤解を怖れずに言うと、石崎の自論としては、

「人は育てられない」

ということでしょうか。

詳しく述べると、

人は「自然に育つ」のであって、リーダーが「育てる」ものではない。

ということでしょうか。

だから、リーダーの仕事は、

「人が自然に育つのを邪魔しない!」

ということに尽きるのではないかと考えています。

ここ、けっこう大事なことで、経営者や管理職などが「未熟」なせいで、

部下の能力を、ぷちぷちっっと摘んでいることが多々あるのですよね。

たしかに、「作業」に関しては「慣れ(経験)」で上手くなっていきます。

しかし、与えられた「仕事(役割)」となると経験とは無関係な部分も少なからずあります。

幹はしっかりと指導(説明・修正)しないといけないのですが、

枝葉を事細かに指導していると、人は仕事が嫌になってきます。

で、枝葉を事細かにやりすぎて、「何も考えない」「指示待ち」の部下ができあがってくるのですよね。

その上で、経営者や管理職は

「うちの職員は、ほんと何も考えていなくて・・・」

「いちいち言わないと動かなくて・・・」

なんて、愚痴を言っているわけですね。

これが、「育てている」ようで「邪魔している」一例だと考えています。

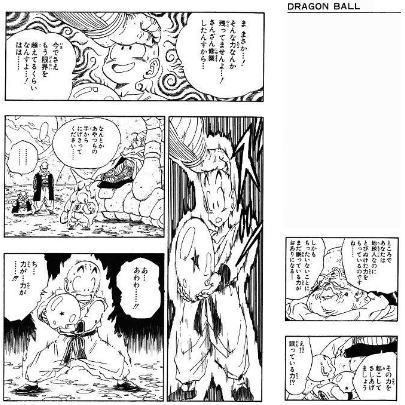

まぁ、マンガに例えると、

リーダーの仕事の良い例とは、

ドラゴンボールで、クリリンが潜在能力を引き出されるような感じでしょうか。

本人が本来持っている能力を開花させていくのが、良いリーダーなのではないかと思います。

正確には、本人に「正しい方向の努力」をさせることが、良いリーダーなのではないかと思います。

逆に言えば、

厳しい話なのですが、本人の持っている能力以上には「人は成長しない」とも考えています。

人間、向き不向きがありますので、介護職に向いていない人、管理職に向いていない人もいるわけです。

スポーツで考えるとわかりやすいでしょうか?

どんなに努力しても、才能のある人には勝てないわけですね。

(才能のない分野では勝てないわけですね。 → その人に得意な分野で開花させることが大切!)

すなわち、採用時における「面接力」って、とても大切だと考えています。

採用する人に「何を担わせるのか?」を考えて採用しなければ、

希望する能力と、本人の能力に乖離があるために、常に両方にストレスがかかるわけです。

(本来、雇用契約書は求める能力と給与の取り交わし契約のはずなのですが・・・)

このあたり、リーダー職に必要な能力として、コーチングが挙げられるのは納得です。

あくまで自論ですが、皆さんは、仕事面の「成長」についてどのように考えられますか?

(平成28年3月28日)

|